東京湾の低層冷水の海面拡散による猛暑対策

NPOエスコットでは夏場の猛暑への具体的対策として冷水湧昇・拡散を提案しています。

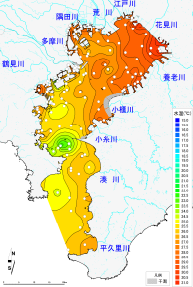

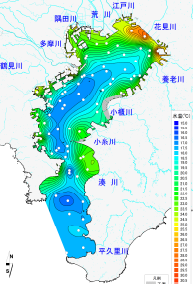

夏場、表層と中層の間には3~5℃の水温差があります。

出典:海上保安庁 「みんなで知ろう東京湾!」

質問-1:

東京湾の低層冷水を汲み上げて海面に拡散し、猛暑対策として海面水温の上昇を抑える効果はあるか?

AI回答 perplexityAI:

詳細な学術論文はヒットしませんでしたが、NPOエスコットなどによる技術解説・実証のまとめがあります。

• 技術概要 東京湾や伊勢湾などの水深2~3m下には、表層より2~3℃低い冷水層が存在し、波の力などを利用してこの冷水を海面に拡散する方法が研究・実証されています。

• 期待される効果

• 海面水温の上昇を抑える

• 水蒸気の発生を抑制し、猛暑時の冷房負担や熱中症リスクの低減

• 海水へのCO2吸収量増加・水産資源回復(海洋生態系の保全)

• 台風やゲリラ豪雨被害抑制の副次的効果

• 理論背景と具体例 仮に東京湾全体の海面水温が1℃下がると、首都圏での猛暑時の冷房コストや熱中症リスクの低減が期待されます。波動式湧昇ポンプのように、波の上下運動を利用する装置(動力不要で低コスト)が考案されており、小型・分散設置も可能とされています。

• 実測例・試算 勝浦や伊勢湾では水深3m付近で2~3℃低い層を確認。波力で冷水を表層へ拡散した際の効果は、日中の強い日射条件下で特に顕著との報告です。

• 学術的な課題・参考情報 大規模な社会実装・効果検証は現段階では主にNPOや技術開発者による実証や理論計算の段階であり、査読付きの学術論文・大規模フィールド実験の報告はまだ少ない状況です。 類似する試みや理論として「東京湾の暑熱緩和のための海洋深層水導水による東京湾海水面冷却」研究が存在しますが、対象は主に深層水の利用で、低層冷水の広域拡散との直接的な論文は見つかりませんでした。

• 出典

• NPOエスコット「海面水温冷却&CO2回収:波動式湧昇ポンプ」

• NPOエスコット「海水攪拌による海面冷却=波動式湧昇ポンプ」

• KAKEN 東京の暑熱緩和のための海洋深層水導水による東京湾海水面冷却

質問-2:

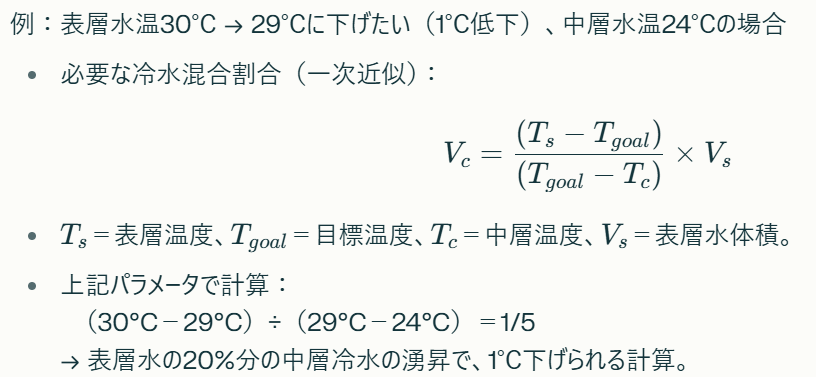

東京湾の中層低温水(主に22~24℃)を表層(通常27℃以上、湾奥は30℃超)に汲み上げて猛暑対策をする場合、「どの程度の湧昇が必要か」

AI回答 perplexityAI:

表層水温を下げるために必要な冷水の混合割合・対象水域の規模・混合効率等によります。

【現状データ】

【必要湧昇量(おおまかな考え方)】

簡易な計算モデルでは、表層(高温)と中層(低温)を完全混合した際、目標温度低下分だけ冷水を混ぜれば良い、という前提で見積もります。【東京湾のイメージ評価】

- 東京湾全体(表層)だけでも数十億立方メートル規模の水量があるため、仮に表層10億m³を1℃下げるには同じく約2億m³程度の中層冷水を持ち上げて混ぜる必要が出ます(あくまで理論値で、実際は現場の攪拌効率や局所分散、連続的な温度上昇等も考慮する必要あり)。

【注意点・実用化上の課題】

- 大規模な湧昇を人工的に行うには膨大なエネルギー・装置規模が必要です。

- 中層や底層の貧酸素水塊を巻き上げない工夫が不可欠です。

- 湧昇による冷却効果は一時的で、太陽照射や外洋水流入等で再び水温が上がる場合も想定されます。

【まとめ】

*東京湾における一般的な「表層」と「中層」の水深の目安は以下の通りです。

- 表層:水面からおおよそ0~5メートル付近

日射の影響を強く受け、水温が最も高くなる層です。- 中層:水深10~30メートル程度の範囲

東京湾の深さは場所によって異なりますが、東京湾中央部では約30〜40メートルの深さがあり、その中間層として10〜30メートル付近が「中層」とされます。この層は日射の影響が弱まり、比較的低温の水が存在します。

質問-3:

AI回答 perplexityAI:

- 効率的な揚水装置の利用

波動式湧昇ポンプのように、自然エネルギー(特に波の動き)を利用する装置は、持続的かつ安定した低層水の汲み上げに効果的です。設置場所の水理環境・地形に合わせた最適設計が不可欠です。- 適切な設置場所の選定

中層の低温水の存在が安定している深度(例:東京湾なら水深10~30メートル程度)を選び、効率よく汲み上げが可能な場所を選定します。- 水路・配管などの設計工夫

水の流れや温度差を最大限に活かすため、水路や吐出深度を工夫し、湧昇水が表層に均一に拡散するよう設計します。- リアルタイムの水温・水質モニタリングと制御

湧昇による貧酸素水塊の巻き上げなどのリスクを抑制するため、水温や溶存酸素量などを監視し、揚水動作を制御することが望ましいです。- 省エネルギーかつ自然エネルギー活用

長期運用を考え、波力や風力など自然のエネルギーを使う方法が経済的・環境的に優れています。

参考として、NPOエスコットが芝浦工業大学と共同研究する波動式湧昇ポンプはこうした要件を満たし、漁業活性化や防災の面で期待されています。

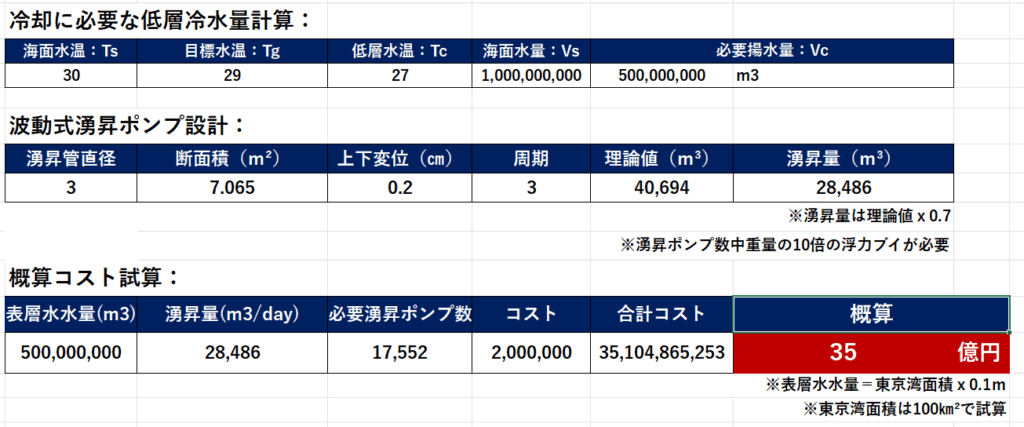

エスコット試算:

NPOエスコットの調査計測結果を踏まえた湧昇量

Ts:表層水温=30℃、水深=0~0.1m

Tc:中層水温=27℃、水深2.0~3.0m、

Tg:目指す水温=29℃

Vs:表層水量=海面面積x0.1m:1億m³

Vc:必要な湧昇水量=0.5億m³

情報をご覧になりたい方は専用サイトへ

詳細情報記載サイト ⇒ こちら

NPO ESCOT

4-17 Azumakami-cho Kashiwa Chiba Japan. 277-0011

mobil:+81-(0)80-4365-0861

fax:+81-(0)4-7166-4128

e.mail:ser.kashiwa@gmail.com

https://www.npo-escot.org

NPO ESCOT公式サイト

波動式湧昇ポンプ関連サイト

国際輸送の環境負荷低減サイト

NPOエスコットは、環境・エネルギー問題や物流効率化に資する独自の技術・システム開発を行う非営利団体です。

波動式湧昇ポンプ、DIY型太陽熱コレクター、防災・防犯エコ窓などの気候変動対策に直結する具体的製品を生み出しています。

国際物流分野では、グローバル・コンテナ・マッチングやQRコードによる効率化支援システム等のスマート化を通し持続可能かつ災害支援となるシステム開発を行っています。

埼玉県コンテナ・ラウンド・ユース推進協議会、佐野市インランド・ポートの発展および気候変動対策アドバイザー