🌊 波動式湧昇ポンプとは?

Wave-Actuated Upwelling Pump

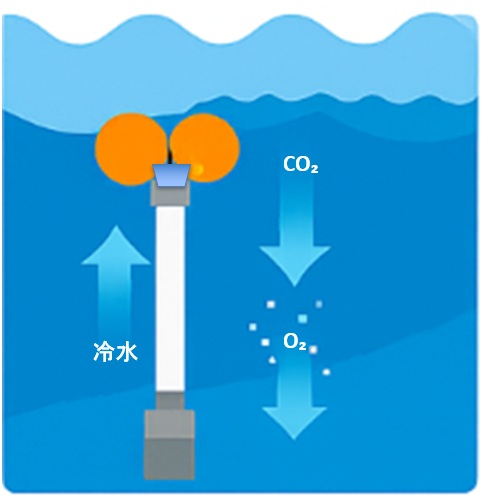

波の上下動で水深数メートルの低温水を汲み上げます。

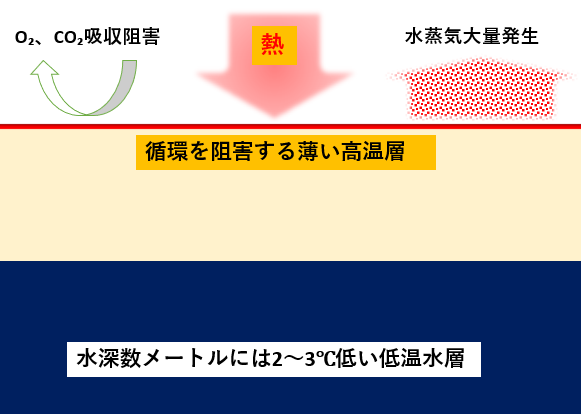

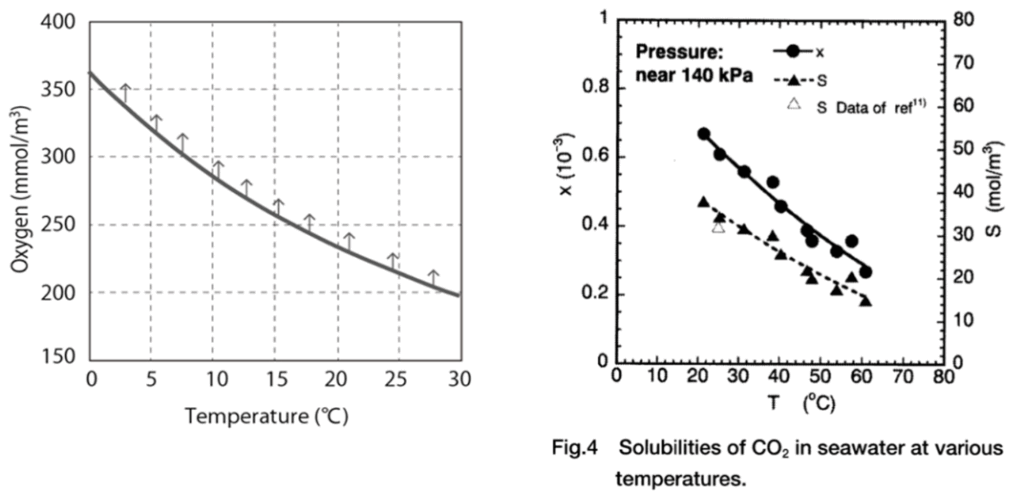

これにより 海面水温を下げ水蒸気の発生を抑え、同時に酸素・CO₂の吸収量を向上させます。

📑 目次 / Contents

🌊 概要 / Overview

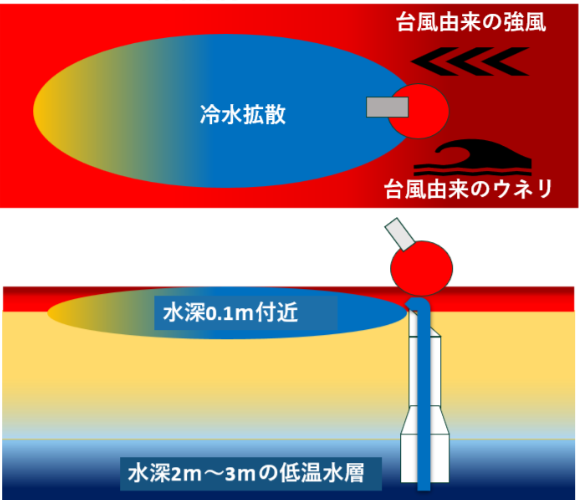

水深3~6mにある海面に比べ低温の水を汲み上げ、表層に広域拡散します。

以下の様な効果が期待されます。

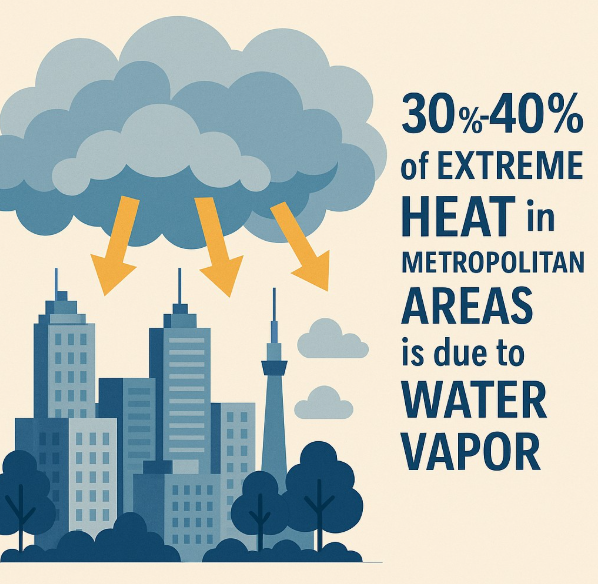

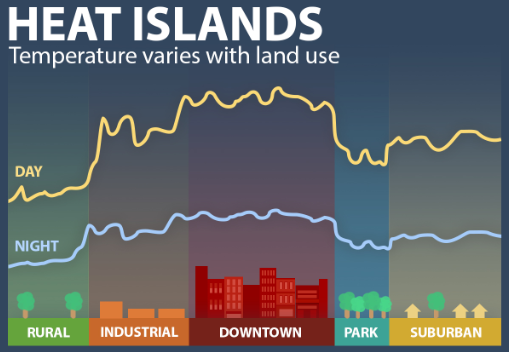

1.水蒸気発生抑制 ⇒ 台風・豪雨制御、沿岸部の猛暑緩和

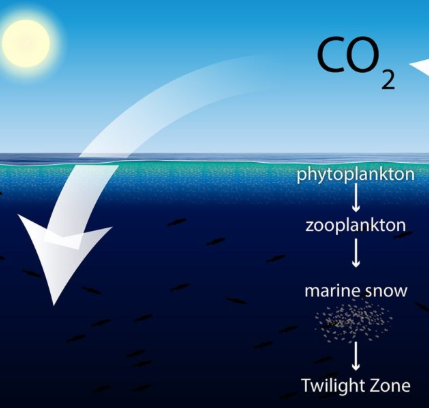

2.海洋への気体溶存量(酸素、CO2の溶け込む割合)増加 ⇒ 酸欠死対策、CO₂回収(DAC効果)

3.植物プランクトン増加による水産資源活性化 ⇒ 食料増産

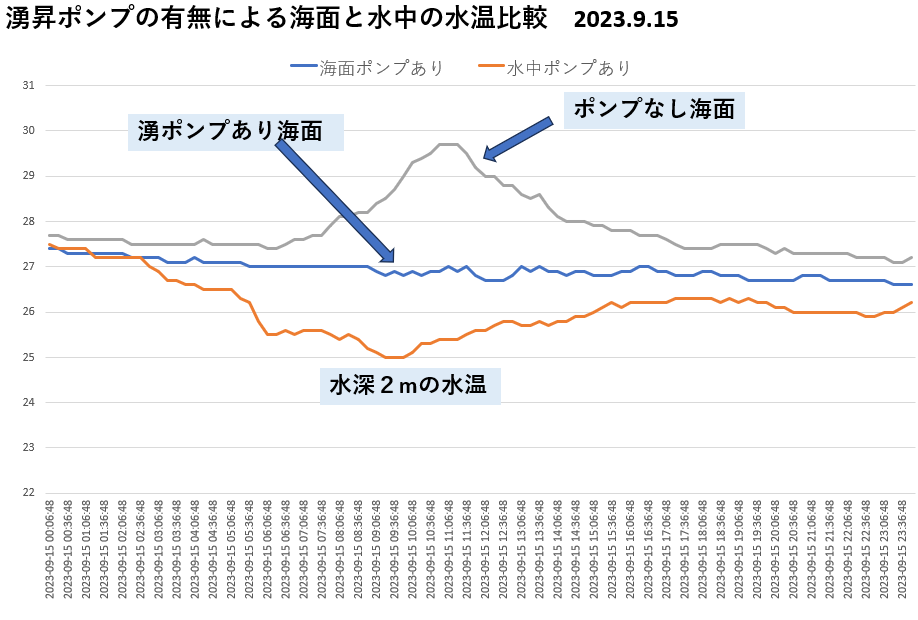

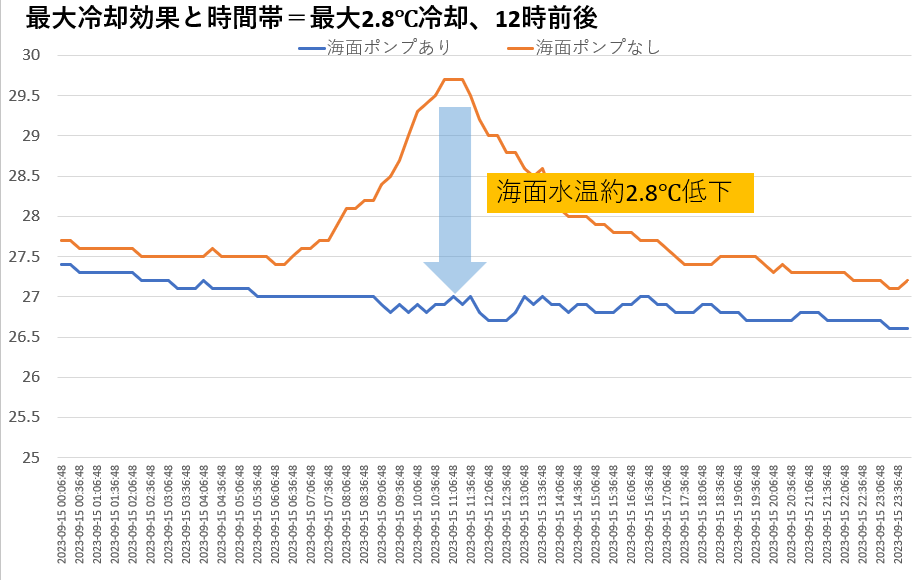

海面冷却実験効果

海面水温とO₂、CO₂吸収量グラフ

詳細情報 ⇒ こちら

波動式湧昇ポンプ概要まとめ資料 ⇒ こちら

NEW!

2025.12.20 AI制作動画 ⇒ 複雑な地球の為のシンプルな解決策

2025.12.19 資料/The Climate Foundation

📈 背景 / Background

2019年、千葉市で最大瞬間風速57.5mを記録した房総半島台風を機に、

芝浦工業大学と共同で本開発を開始しました。

異常気象・海洋変動に対応するための技術的アプローチを探っています。

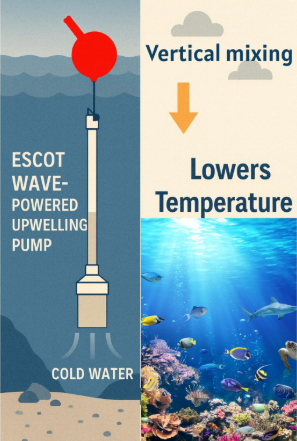

① 気象変動と気象パターンの変化

海面水温の上昇が台風の強度・頻度を増加させる可能性があります。

② 海洋循環の変化

海流や気候パターンに影響し、世界的な気候変動を引き起こす恐れがあります。

③ 生態系への影響

魚群やサンゴ礁など、海洋生物の分布・繁殖・餌環境に深刻な影響を及ぼします。

④ 氷河・氷床の融解

海面水温の上昇が氷河融解を加速し、沿岸地域の浸水リスクを高めます。

⑤ 気温上昇と極端気象

地球全体の気温上昇により、熱波・干ばつ・洪水などが増加します。

⑥ 海洋の酸素・CO₂吸収量の減少

海洋の吸収能力が低下し、魚介類の酸欠死や植物プランクトンの減少を招きます。

これらの課題に対応するため、波動式湧昇ポンプを中心とした海面冷却・循環改善技術を研究・開発しています。

⚙️ 仕組み / How it Works

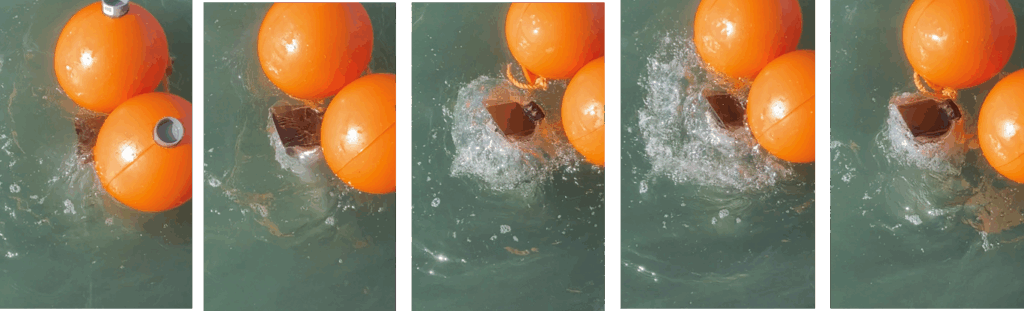

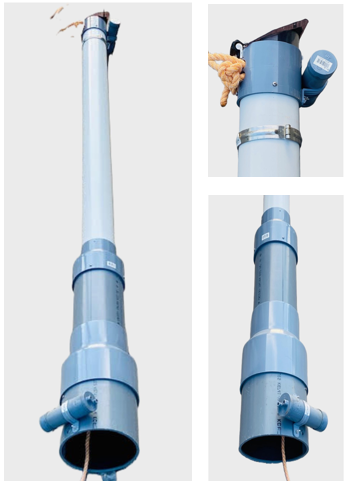

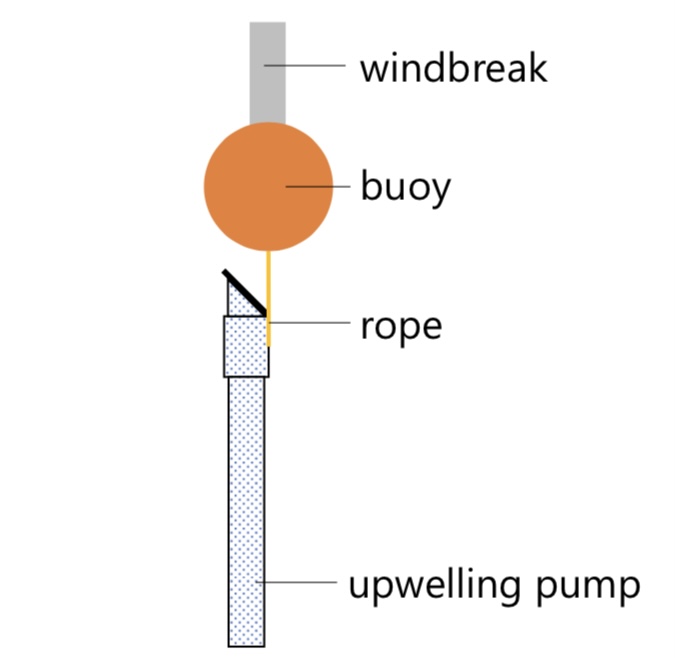

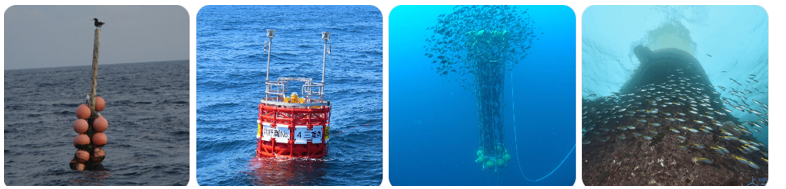

ブイと逆止弁付き塩ビ管だけで構成されます。

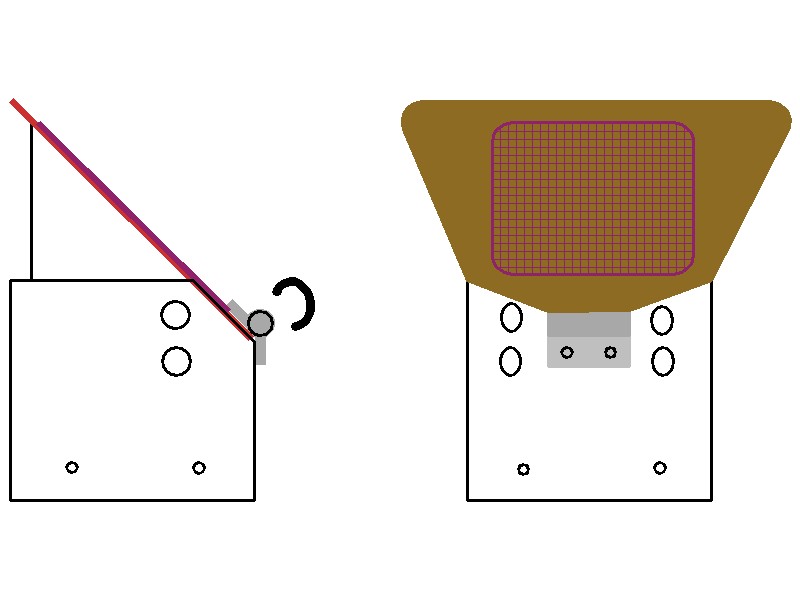

基本構造

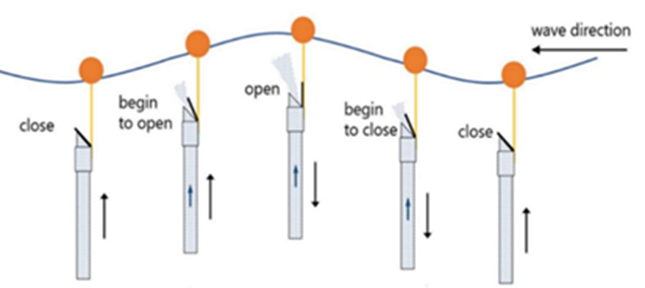

- 上昇時に弁が閉じ、パイプ内の水が引き上げられる

- 下降時には弁が開き、引き上げられた水が排出される

この動作を日平均3万回繰り返し、大量の水を汲み上げます。

揚水原理

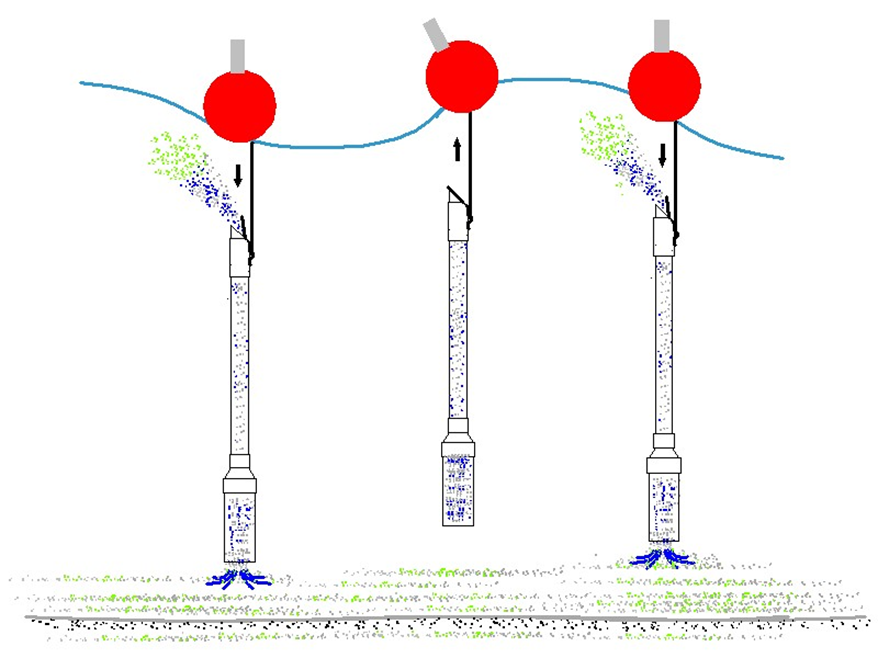

改良型装置:海面送水が可能に!

海面の高温層(ヒートレイヤー)を直接冷却

風下側拡散イラスト

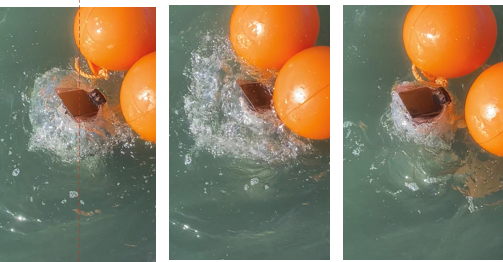

逆止弁

全体構成

🔧 技術面での新規性

① 浅海層での低層冷水揚水

水深3〜5mの浅海域から冷たい低層水を効率的に揚水。装置を小型化・分散配置でき、広範囲に適用可能です。

② ヒレ形状の幅広逆止弁

波の小さな振幅でも弁が開閉する高感度設計。

低エネルギー環境下でも超浅海面への冷水拡散が可能です。

③ 生物着生制御と集魚効果

管内部は着生防止構造でメンテナンス性を確保し、外部は生物着生を促進して魚群を引き寄せる「パヤオ効果」を発揮します。

🌊 導入面での新規性

① ゼロ・エネルギー駆動

自然の波力のみで作動し、外部電力を一切使用しない完全ゼロエネルギー方式。

運転時のCO₂排出や二次汚染もゼロです。

② 汎用品・既存施設の活用

市販の塩ビ管や既存の海洋設備を利用し、低コストで地元事業者も製作・運用可能。

漁業・環境ビジネスの新しい形を創出します。

③ オープン・テクノロジー

知見やノウハウをロイヤリティフリーで公開し、

研究機関・企業・地域団体との協働開発を促進します。

🧪 実験・実績 / Field Tests & Results

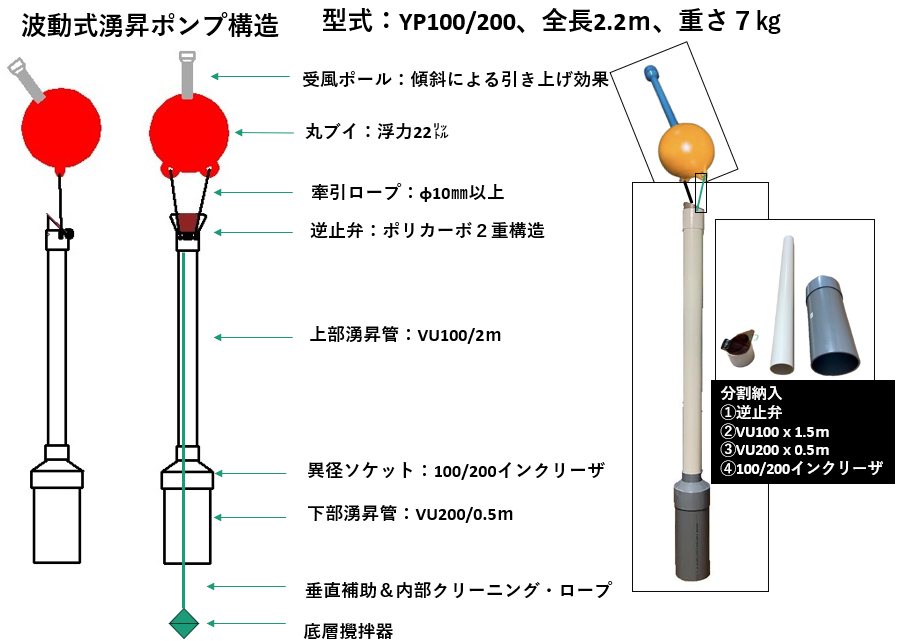

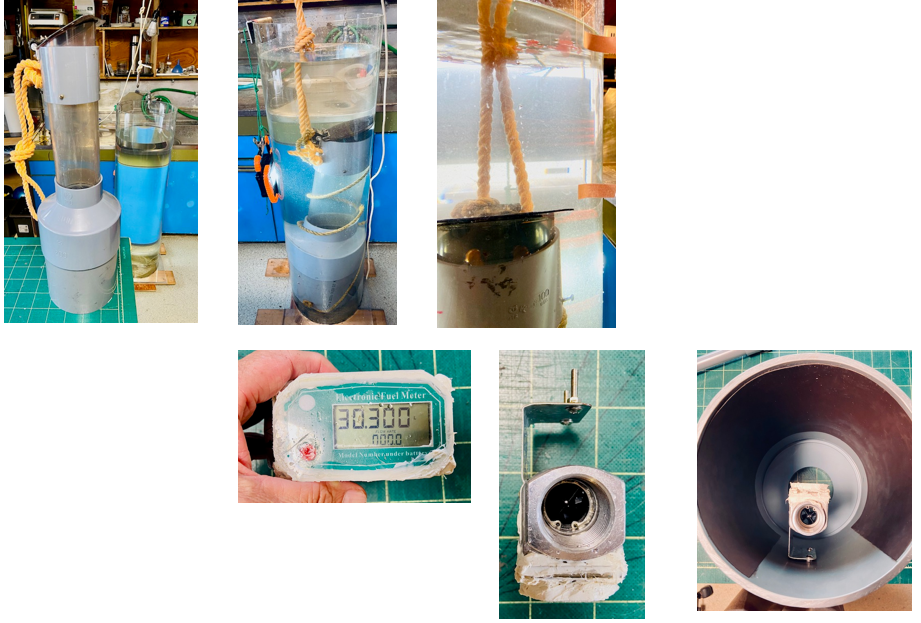

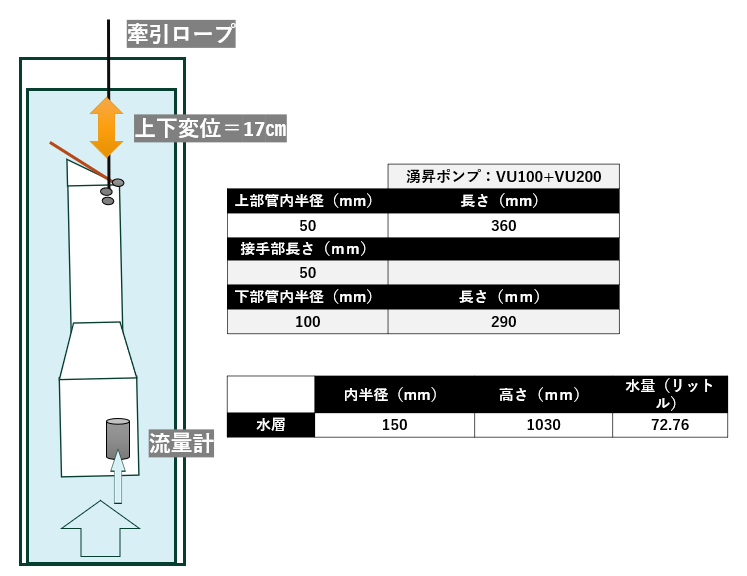

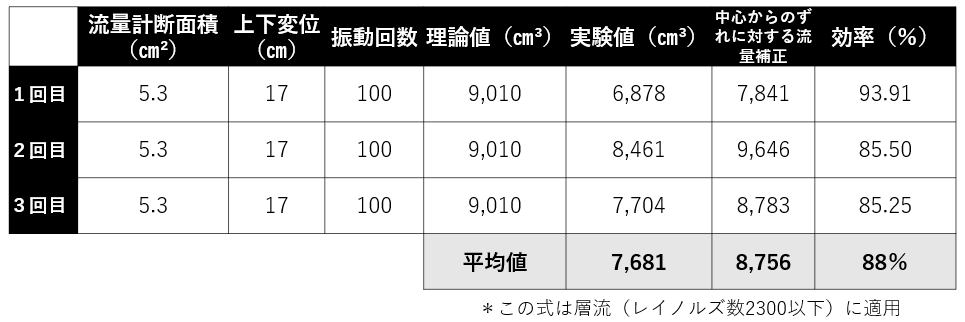

実験室での湧昇流量試験

装置概要

湧昇効率

千葉県御宿町、岩和田漁港にて耐久試験=現在も継続中

御宿町、岩和田漁港

水温計測、耐久試験、新規テーマ実測試験

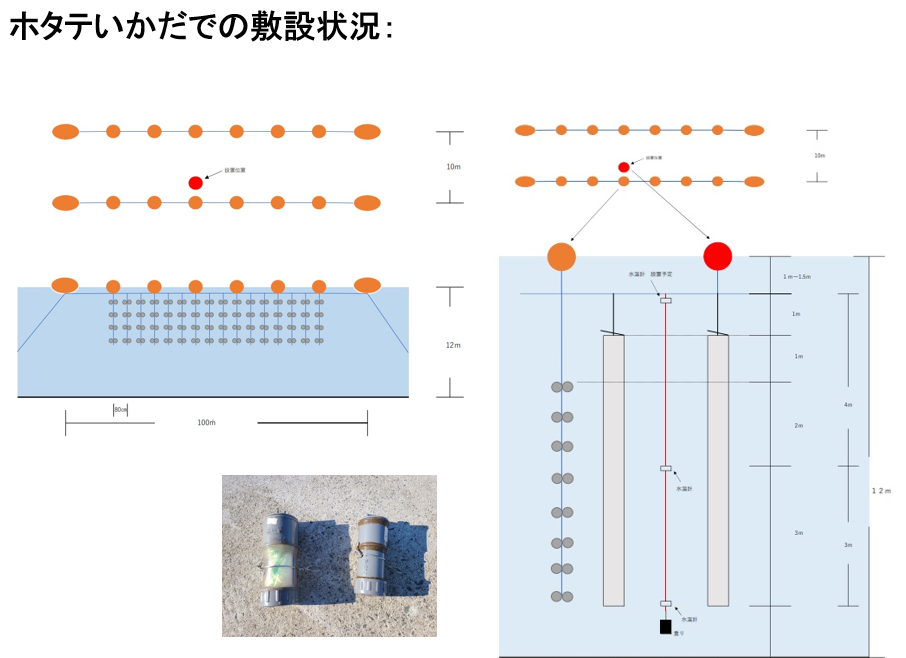

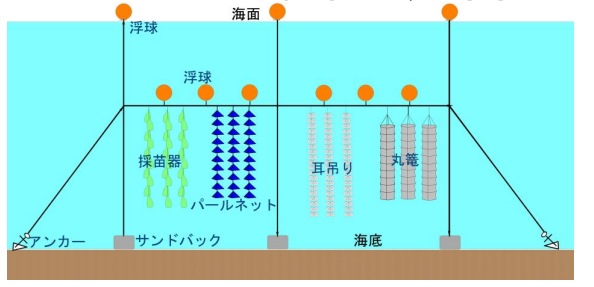

導入事例:ホタテ養殖場

現場にあるブイにつないで投入

https://npo-escot.org/wp-content/uploads/2023/11/ishinomaki.suion202302-10.pdf

参考論文:宮城県水産試験場:

「自然エネルギーを利用した湧昇流発生による養殖マガキの身入り向上に関する研究」

熊谷 明・押野 明夫

論文まとめ資料 ⇒ こちら

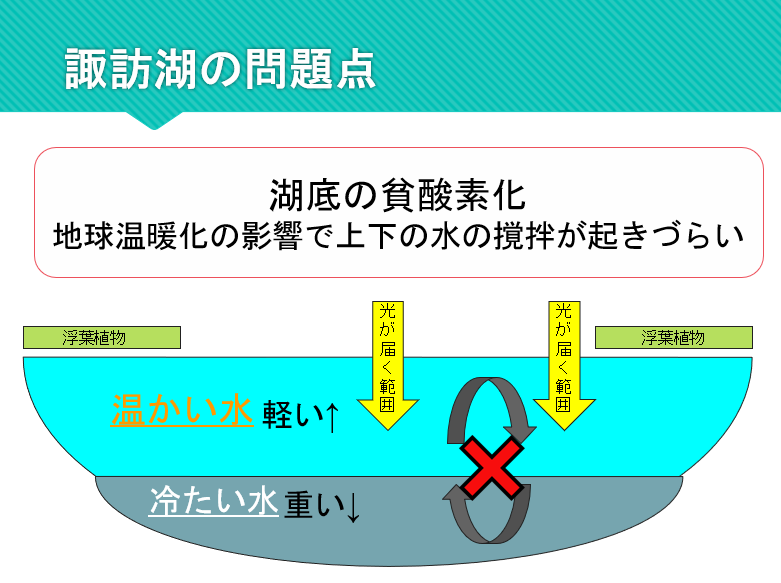

導入事例:岡谷工業高校/信州大学の諏訪湖浄化

学会、シンポジュームでの実績

2025年9月10日

2025年10月17日

東京湾シンポジウム2025 ポスターセッション出展報告 / Report: Poster Presentation at Tokyo Bay Symposium 2025

非常に多くの来場者からご質問を頂戴しました。

new:

湧昇ポンプ改良試験情報 ⇒ こちら

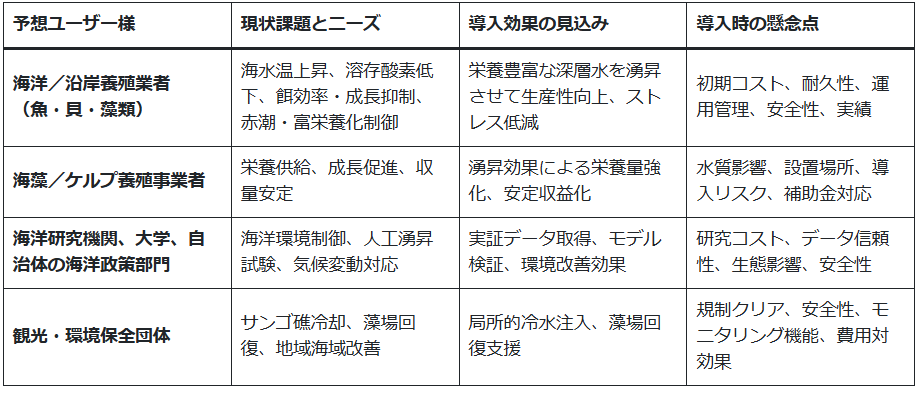

🔗 応用可能分野 / Applications

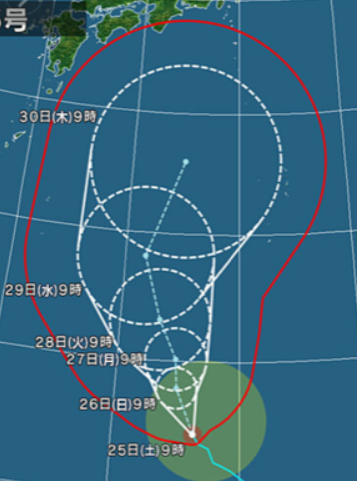

- 台風強化抑制(SST短期冷却)

「台風制御における人工海洋冷却の限界と波動式湧昇ポンプ」

- 浮漁礁(パヤオ)との相乗効果

波動式湧昇ポンプの浮漁礁(パヤオ)効果

- 沿岸の熱害・水蒸気抑制 など

首都圏酷暑原因の 30〜40%が水蒸気起因

- アマモ等の藻場減少対策

熱ストレスと豪雨に伴う低塩分・高栄養表層水対策

🛠️ 導入・参加方法 / Adoption & Participation

購入して頂くのは逆止弁だけです。

既設のブイも活用できます。

ノリ養殖場での導入を目指しています。

コスト試算

📚 関連資料・論文・動画 / Resources & Media

概要資料 ⇒ こちら(PDF)

発表スライド

解説動画

1. 波動式湧昇装置の気候変動対策メカニズム ⇒ こちら

2. 波動式湧昇ポンプ解説動画 ⇒ こちら

3. 波高5㎝での湧昇動画 ⇒ こちら

*パイプ内の水が数センチ刻みで上昇する様子がはっきりわかります。

4. 湧昇管の内外の水流を可視化 ⇒ こちら

5. 改良型波動式湧昇ポンプによる海表面送水 ⇒ こちら

実施例/論文:

論文

オーストラリア・グリフィス大学

「波力を利用した人工湧昇による魚類資源増強の人工湧昇」

Brian Kirke*(ブライアン・カーク)

School of Engineering, Griffith University Gold Coast Campus, PMB 50, Gold Coast Mail Centre,

ハワイ大学、オレゴン大学

「波浪ポンプ技術を用いたアップウェリング制御の外洋実験」

ANGELICQUE WHITE

オレゴン州立大学、オレゴン州コーバリスの海洋大気科学部

KARINBJO¨RKMANとERICGRABOWSKI

ハワイ大学マノア校、ホノルル、ハワイの海洋地球科学技術学部

RICARDO LETELIER

オレゴン州立大学オレゴン州コーバリスの海洋大気科学部

STEVE POULOS、BLAKE WATKINS、およびDAVID KARL

ハワイ大学マノア校、ホノルル、ハワイの海洋地球科学技術学部

宮城県水産試験場:

「自然エネルギーを利用した湧昇流発生による養殖マガキの身入り向上に関する研究」

熊谷 明・押野 明夫

論文まとめ資料 ⇒ こちら

「深層水汲み上げによる海洋肥沃化実験」

-拓海プロジェクト-

THE SEA FERTILIZATION EXPERIMENT BY UPWELLING

DEEP OCEAN WATER – TAKUMI PROJECT-

大内 一之

Kazuyuki OUCHI

工博 ㈱大内海洋コンサルタント(〒389-0001 長野県軽井沢町塩沢湖野村C-11)

Ph.D., Ouchi Ocean Consultant, Inc.

❓ よくある質問 / FAQ

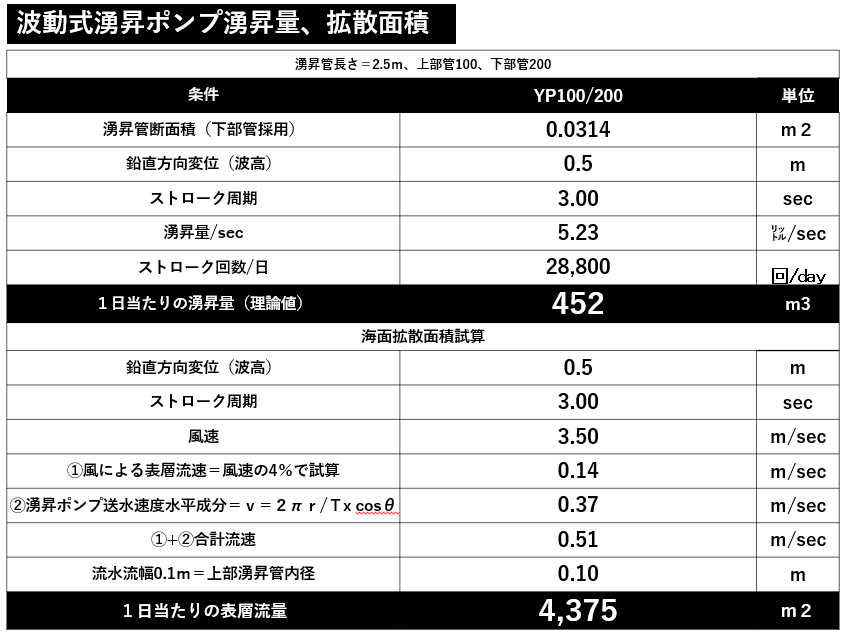

揚水量?

コスト?

計算式?

湧昇量と拡散面積試算

☆現在、海面ゼロセンチに送水・拡散可能な改良を実施中

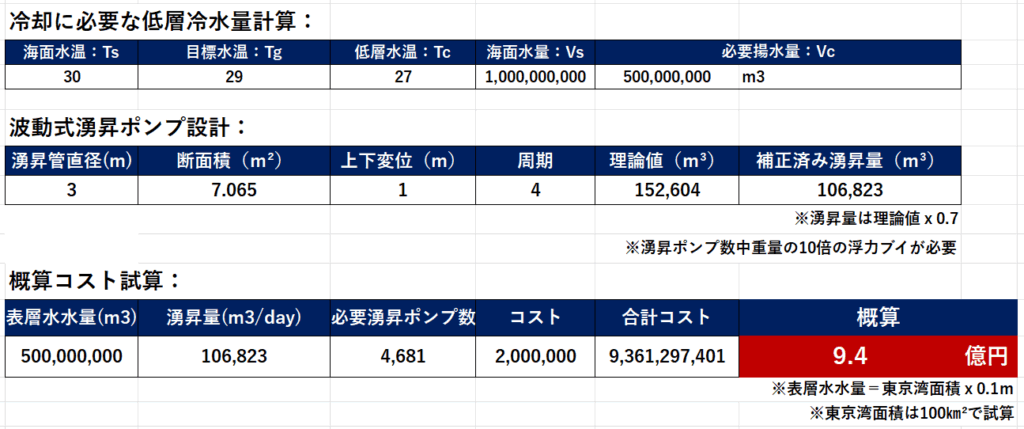

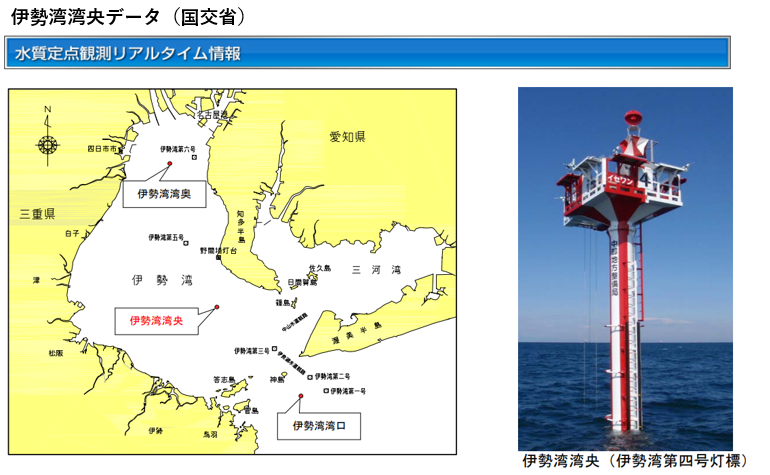

東京湾の海面水温を1℃下げるコスト試算

条件設定:

東京湾面積=100㎞²

冷却する表層水深=0.1m(ヒートスキン層)

湧昇ポンプ内径=3.0m(断面積=7.06m²)

湧昇ポンプの長さ=5.0m

湧昇ポンプの概算コスト=200万円/基

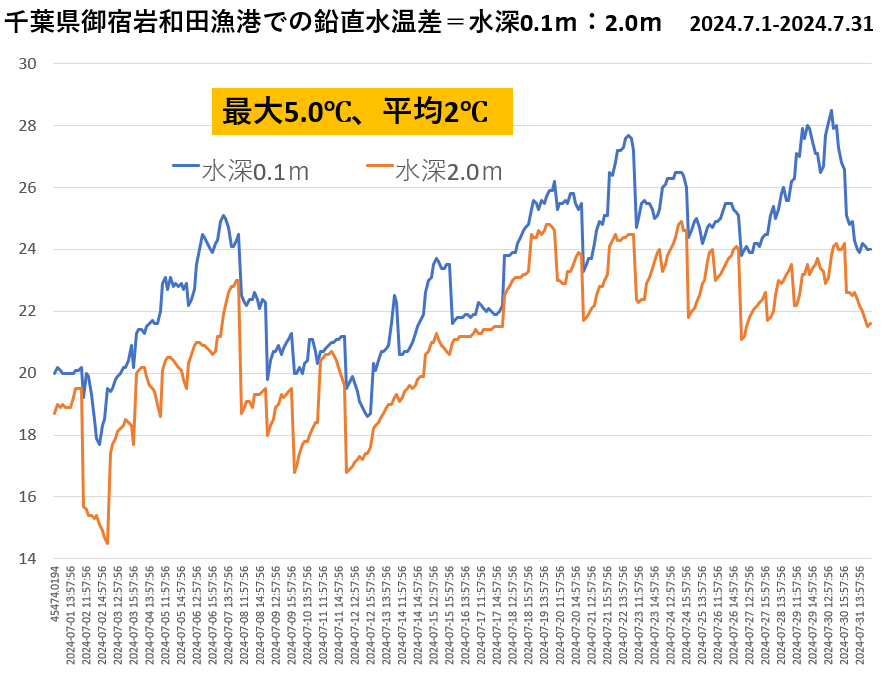

変動条件:水深5.0m層には海面水温ー3.0℃の低温水がある(夏から秋)

海面の水温=30℃

水深5mの水温=27℃

上下変位=1m(湾の平均波高0.5mより採用)

周期=4秒

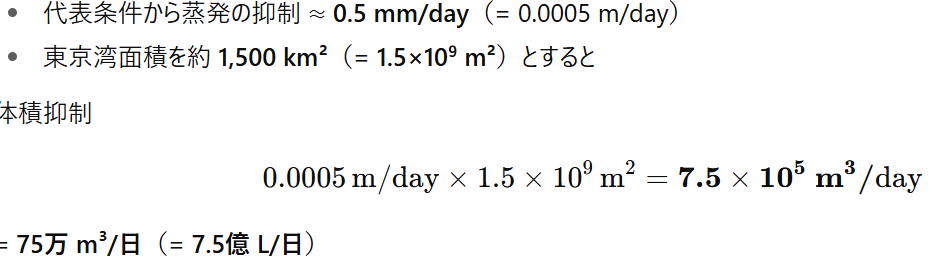

海面水温が1℃下がったことによる減少する水蒸気量(AI試算)

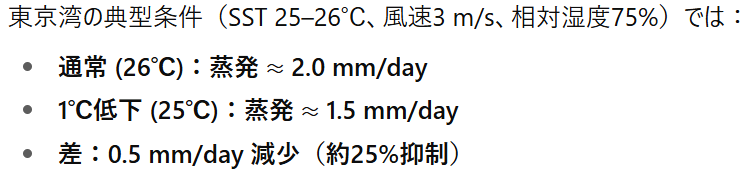

湧昇量試算の基本計算式

オーストラリアのグリフィス大学ゴールドコースト校の計算式を用いる。

表3:Griffith University Gold Coast Campusの計算式

*A はチューブの面積,H は谷から頂上までの波の高さ,T は波の周期を表す。

ポンプの最大上昇速度は水面の最大上昇速度と等しいと仮定する。

湧昇流の理論式:

Q_th=πAH/T (-∆ρ/ρ gAT)

(A : パイプ断面積、H : 振幅、T : 波周期)

(ρ : 水の密度、∆ρ : 密度差、g : 重力加速度)

✉️ お問い合わせ / Contact

その他

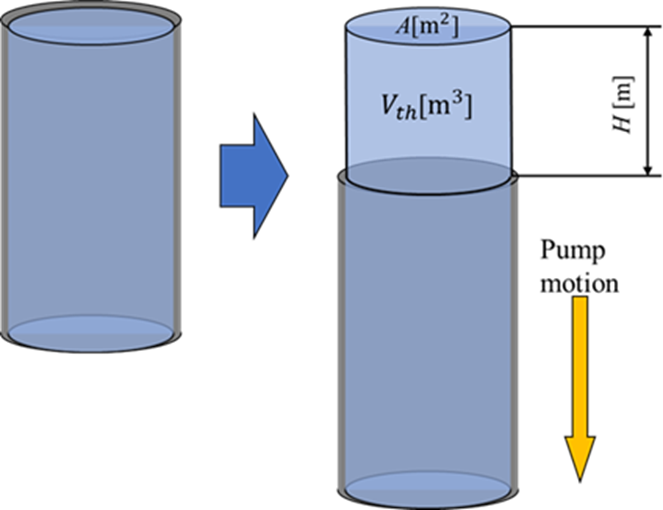

解析・計測データ

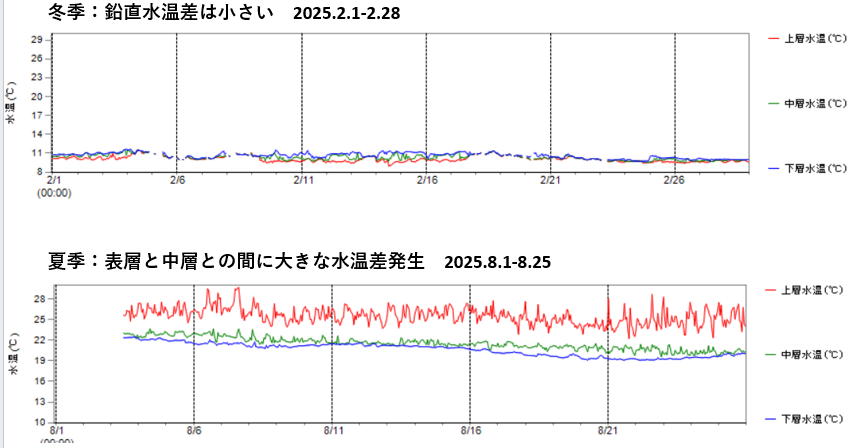

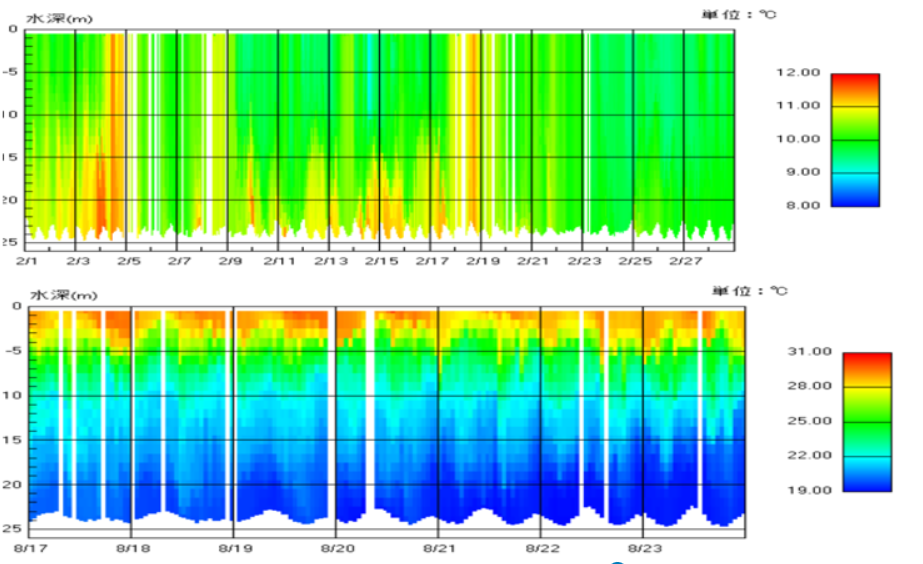

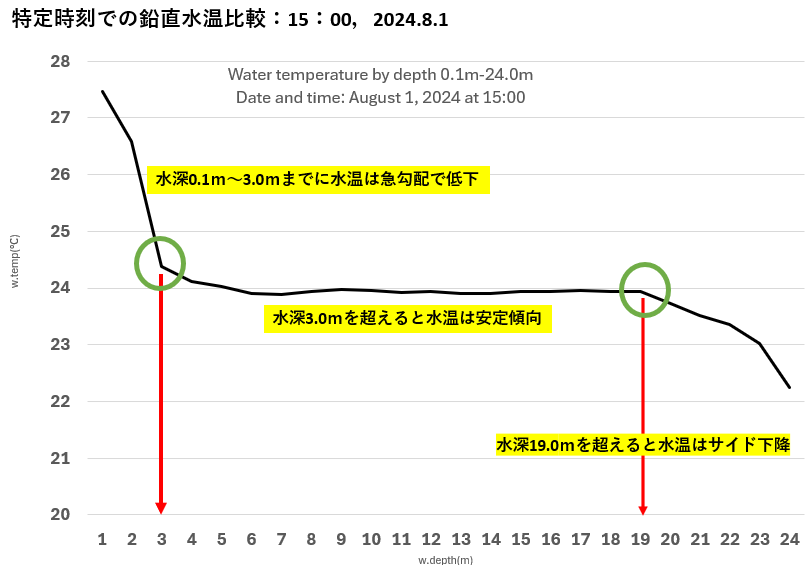

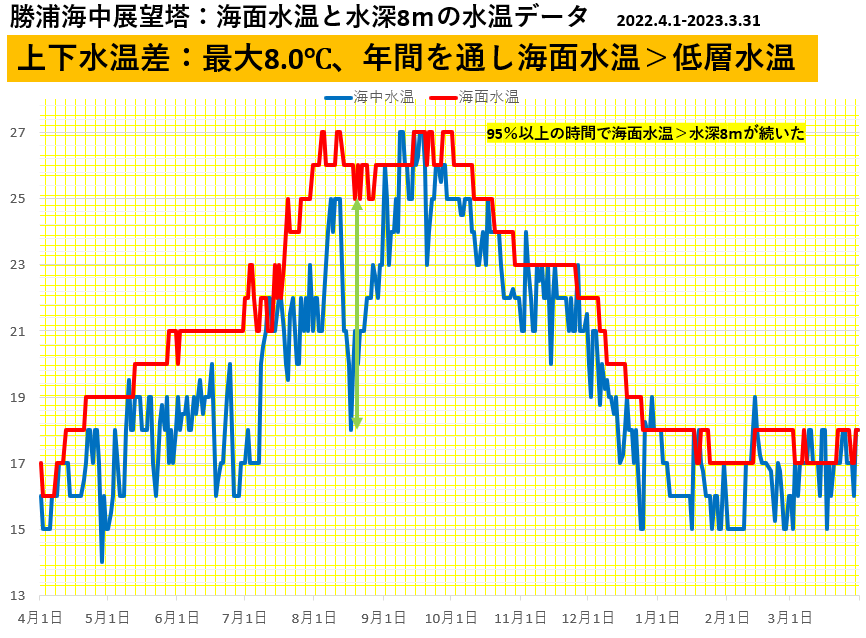

夏季グラフでは表層と中層の間に大きな水温差

水深5mには3~4℃低い低温水層

水深3mまで急速に低下、その後横ばいで推移

御宿岩和田漁港における鉛直水温比較

②千葉県勝浦市、海中展望塔直下での鉛直水温比較

応用分野:海面冷却に関する広範囲な可能性

- 台風制御の可能性=AIによる国家プロジェクトとの評価比較/海外論文・事例を基とした第3者評価

関連資料 「台風制御における人工海洋冷却の限界と波動式湧昇ポンプ」

関連資料 「波動式湧昇ポンプ(Wave-Actuated Upwelling Pump)」の台風制御(Typhoon Mitigation)手段として評価」

※比較技術が見当たらない為、現在進行中の「台風ショット計画」との対比をAI(ChatGPT+)に指示いたしました。関係者の方にはご理解とご容赦頂きたいと存じます。

台風発生時のウネリ到達と同時に揚水量アップ

- *浮漁礁(パタヤ)効果=藻が付くことで小魚が集まり、その小魚を狙って大型魚も集まる“食物連鎖”を活用した浮体

関連資料

- 海洋によるCO2回収(DAC)=海面水温低下によりCO2吸収量増加

関連資料

浮漁礁(パタヤ)効果について:

パヤオはフィリピン語で「筏(いかだ)」を意味し、日本語では「浮魚礁(うきぎょしょう)」とも呼ばれている。

カツオやマグロ、シイラなどが流木や漂流物に集まる習性を利用した集魚装置として利用されている。

沖縄・宮古島などではカツオ・マグロ類の漁獲量が増加し、漁業の主軸となっている模様。

現在は沖縄を中心に全国に広がっており、漁協主導で多くのパヤオが設置。

海底設置型の従来の人工魚礁と違い、浮魚礁は航行の安全性や耐久性に優れるほか、サンゴ礁やマングローブの海洋環境の保全にも貢献している。

パヤオ設置による回遊魚の安定供給と、沿岸資源保護を両立できる手法として注目されている。

出典:TSURINEWS編集部

深層海水汲み上げとの相違点

- 波動式湧昇ポンプは、波のエネルギーを利用し、水深2~8m程度の浅層冷水を簡易な装置で汲み上げ、主に局所的・分散的な用途(例:漁場の活性化や海面冷却)に用います。

- 小型・低コスト・設置や運用が容易です。

- 巨大装置による深層海水汲み上げは、500~1,000m以深の深層水を大規模にポンプアップし、広範囲への海洋大循環や一次生産向上、CO₂吸収促進といった地球規模の用途を目的とします。

- 大きな設置コスト・維持費がかかり、技術的困難も多いのが特徴です。

要約:

浅層―波力・分散・小型・安価

深層―大規模・高コスト・地球規模

藻場創成の可能性

海藻類着生

稚エビ、稚魚等の多様な生態系

産卵場所となっている。

目指すゴール

1.海洋における食糧増産:人工湧昇海域創造による沿岸海域漁業復活

2.1による水蒸気発生抑制:豪雨・台風・猛暑等の気象災害緩和

*湧昇海域とは:

湧昇域は全海洋面積の0.1%程しかないとされるが、その生物生産量は海洋のあらゆる生態系の中でも際立って高く、

非常に豊かな生態系が形成される。

これは深海の栄養塩が海洋表面にもたらされることで、海洋の生産者である植物プランクトンの増殖をきっかけに、次々と上位の栄養段階にある生物が増えていくためである。

湧昇域は好漁場となり、人間にも恩恵を与えている。 出展:ウキペディア

波動式湧昇ポンプに関するご意見・ご提案をお願いします。

We would appreciate your opinions and suggestions regarding wave motion-type rising pumps.

研究開発支援者一覧

波動式湧昇ポンプの開発資金は会員の支援により成り立っています。

合計:53社、賛助会員8社+正会員45社

賛助会員:支援金額 5千円/月

(株)共同フレイターズ

シフトサービス(株)

吉田運送(株)

鈴与自動車運送株式会社

久和倉庫(株)

ヤマラク運輸(株)

青バラ運輸(有)

㈱丸山運送

正会員 :支援金額 千円/月

(株)タニタ

(株)日本能率協会総合研究所

日本フレイトライナー(株)

日本貨物鉄道株式会社

シリウス・コンサルティング(株)

早川海陸輸送(株)

群馬ジカハイ運輸(株)

郡山トラックセンター事業協同組合

東京貿易運輸(株)

(株)プランドール

(株)APT

永進運輸(株)

吉田運送㈱

ヤマニ屋物流サービス(株)

大竹運送(株)

八潮運輸(株)

(株)ホーユーサービス

茨城県運送事業協同組合

佐野市役所

U―パレット(有現会社デジレ)

㈱EF インターナショナル

関東サービス㈱

トレードシフトジャパン(株)

アトム・ロジスティックス(株)

能代運輸㈱

トライウォールジャパン㈱

白井エコセンター㈱

エコ・プランニング

(株)タクスト

(株)ロックイットグローバル

幸和運輸(株)

タツミトランスポート株式会社

オーオーシーエル ロジスティクス(ジャパン)(株)

神尾政志様(物流アドバイザー)

(株)義興業

みなと総合研究財団

日本トランスシティ株式会社

TRADE TECH JAPAN LLC.

藤本剛士(医師)

シンシアンクス合同会社

日本テクノロジー株式会社

オーパーツ株式会社

丸紅ロジスティクス㈱

㈱インターナショナル・フォーワーディング

合同会社 TRANSCENDIX

青伸産業運輸(株)

ロジテクノサービス株式会社

NPOエスコットでは供に働く仲間を募集しています!

新規入会特典

① 総エネ、省エネ、環境保全、物流改革分野でのマッチング支援:

5千を超えるリアルなネットワークでの多種・多様なマッチングを支援します。

② コンサルティング:

蓄積した自然科学、物流、人文系データを活用したアドバイスを受けることが出来ます。

③ 製品・サービス・システム開発参画:

研究開発、新企画等のプロジェクトにご参加いただけます。

④ リアルな交流:

ほぼ毎月実施される人財交流会に会員価格でご参加いただけます。

上記の実績によるバリュー・クリエーションが可能となります。

✉️ お問い合わせ / Contact

NPO法人エスコット

〒277-0011 千葉県柏市東上町4-17

試験場 千葉県夷隅郡御宿町上布施768-22

tel:+81-(0)4-7166-4151

mobil:+81-(0)80-4365-0861

fax:+81-(0)4-7166-4128

https://www.npo-escot.org

ser.kashiwa@gmail.com